日本酒の種類|造り方と特徴

日本酒のラベルに「山廃」や「生酒」、「あらばしり」といったなんだか分からない単語が並んでいるのを見たことがあると思います。この記事では上記のような、仕込み方法や火入れなどの造り方で変わるお酒の種類について説明します。

※精米歩合によって変わる吟醸酒、大吟醸酒の違いについては下記記事を参考にしてください。

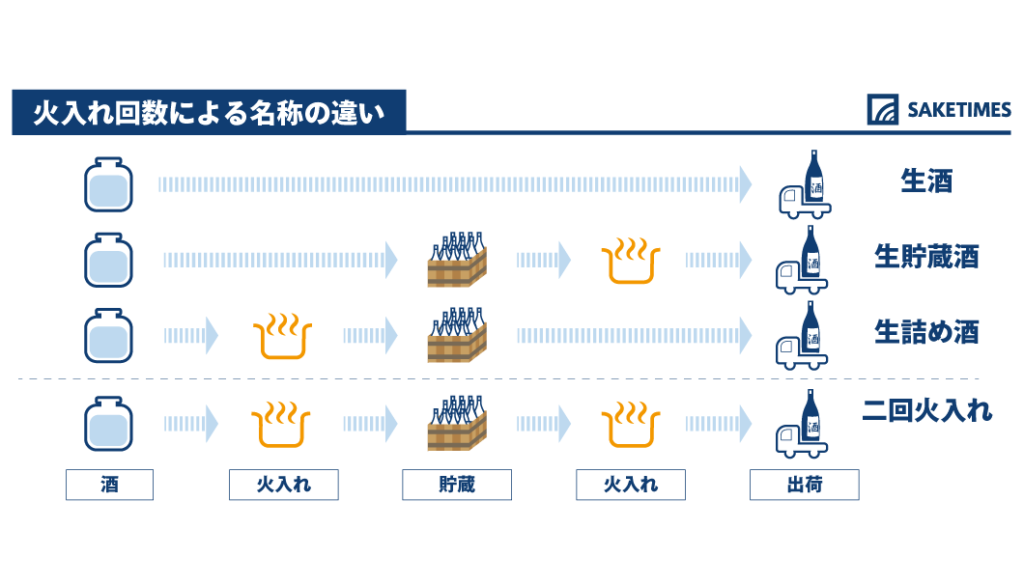

火入れの有無

火入れとは、日本酒を美味しい状態で長期保管できるようにするための加熱処理のことです。加熱処理をしないと、酵母はまだまだ元気なため、発酵し続け、飲み頃を過ぎてしまうことがあります。

火入れすることで、日本酒から酵素菌がいなくなり発酵がストップし、味が落ち着き安定します。通常、火入れは絞った直後と瓶詰前の2回行いますが、火入れの有無やタイミングによって名称が異なります。

生酒

製造から出荷までの過程で一度も火入れしないものを「生酒」と呼びます。記述のとおり、火入れをしていないので酸味やフレッシュさが特徴になります。一方、瓶詰め後も品質が変わりやすいため、必ず冷蔵保管し、抜栓後はなるべく早めに飲み切る方がいいです。

生貯蔵酒

「生貯蔵」は、貯蔵する段階では火入れは行わず、瓶詰めする前に一度だけ火入れする日本酒のことを指します。

一度火入れするため、生酒ほどデリケートではありませんが、通常のお酒(2回火入れ)に比べると味に変化が起きやすいです。フレッシュな味わいとまろやかな口当たりが特徴です。

生詰め酒

「生詰め」は、「生貯蔵」とは逆で貯蔵前に火入れを行い、瓶詰め前には火入れを行わない日本酒を指します。

二度目の火入れを行わないのでフレッシュさは残しつつ、生酒や生貯蔵よりも品質の安定しているのが特徴です。

秋になるとよく見かける「秋あがり」や「ひやおろし」も生詰めの一種です。春に造ったお酒を一度火入れし、夏の期間に熟成させた日本酒になります。

ざっくりこんなイメージかな!

フレッシュさ 2回火入れ<生詰め<生貯蔵<生酒

品質の安定性 生酒<生貯蔵<生詰め<2回火入れ

貯蔵期間

絞ったお酒を貯蔵タンクで熟成させる期間を「貯蔵期間」と呼びます。この貯蔵期間によって名称が変わります。

新酒

「新酒」は、冬から春限定で、秋に収穫したお米を使用して醸造し、貯蔵期間はおおまかにゼロから数か月程度のものを指します。

新酒の中でも絞った生酒の状態のものを「しぼりたて」、「しぼりたて」の中でもその年で初めに絞ったものを「初しぼり」と呼びます。

新酒はまだ熟成が進んでいないため、みずみずしく、フレッシュな味わいが特徴です。

古酒

「古酒」は別名「長期熟成酒」とも呼ばれます。新酒と比べ貯蔵期間が長く、3年以上熟成させた日本酒のことを指します。

熟成方法や温度によって味わいなどの特徴は異なりますが、基本的には酸味や苦み、旨味が濃厚でまろやかな口当たりになります。

古酒の中でも、本醸造酒や純米酒を常温で熟成させた「濃熟タイプ」、吟醸酒や大吟醸酒を低温で熟成させた「淡熟タイプ」、その中間にあたる「中間タイプ」の3種類に分けられます。

| タイプ | 醸造方法 | 熟成温度 | 相性の良い料理 |

|---|---|---|---|

| 濃熟タイプ | 本醸造酒 純米酒 | 常温熟成 | 脂分の多い料理、濃厚な旨味や甘みのある料理 |

| 中間タイプ | 本醸造酒 純米酒 吟醸酒 大吟醸酒 | 常温熟成 低温熟成 | ほどよい甘味や酸味、苦みのあるもの |

| 淡熟タイプ | 吟醸酒 大吟醸酒 | 低温熟成 | 甘味や脂肪が少ないもの |

吟醸酒や大吟醸が分からない人は下の記事を参照してください。

仕込み方法

日本酒を造る際には、アルコール発酵のもとになる「酵母」が必要になります。この酵母を使用した仕込み方法によって呼び方が変わります。

速譲(そくじょう)仕込み

「速譲仕込み」は、酵母菌以外の雑菌が繁殖しないように、人口的に乳酸を加える仕込み方法です。速譲仕込みは工程がスピーディーで、約2週間ほどで速譲酵母は出来上がります。

シンプルでさっぱりとした癖のない味わいが特徴です。

生酛(きもと)仕込み

「生酛仕込み」は、空気中に存在する乳酸菌が自然に乳酸を造るのを時間をかけて待って造られた生酛を使用する仕込み方法です。待つと言っても何もしないわけではなく、むしろ重労働。乳酸菌を増やす準備として米をすり潰す作業(山卸し)を昼夜問わず手作業で行います。生酛酵母が出来上がるまでは約4週間ほどかかります。

しっかりと時間をかけて造られるため、複雑な味わいとコクが特徴になります。

山廃(やまはい)仕込み

「山廃仕込み」は山卸しの代わりに、酸素入りの水麹を使用して山廃酵母を造ります。生酛製法を一部簡略化した方法になります。

山廃は生酛よりもさらに複雑味のある味わいで、酸味の刺激もも強いことが多いです。

もろみを絞った際の出てくるタイミング

発酵中のどろどろな液体をもろみと言い、それを圧搾して採取した液体がお酒、残った固形物が酒粕になります。もろみを絞った際の出てくる順番でお酒の呼び方が変わります。

あらばしり

絞ったときに一番最初に出てくるお酒を「あらばしり」と呼びます。漢字で「粗走り」と表記されるように、発酵ガスが含まれ微炭酸で白濁しており、切れ味鋭い荒々しい味わいと華やかな香り、フレッシュ間のある風味が特徴です。

中取り(中汲み、中垂れ)

「あらばしり」の後に少しずつ圧力を加え搾られるお酒を「中取り」と呼びます。白濁したあらばしりの後のため、透明で、最も綺麗な酒質です。味と香りのバランスが優れており、落ち着いたまろやかな味わいが特徴です。「最も質の良いところだけを凝縮したお酒」として贈答品や日本酒の品評会などにも多く使用されます。

責め(押し切り)

最後にもろみに含まれる液体が少なくなってから強い圧力をかけて絞られるお酒を「責め」と呼びます。強い圧力をかけるため、酒袋の雑味や匂いが付いてしまい、荒い印象を受けることもありますが、そこが魅力のひとつでもあります。アルコール度数が高く、濃厚な味わいと風味が特徴です。

にごりの種類

「にごり酒」とは、白濁した日本酒の総称。あらばしりのにごりも、にごり酒の一種です。日本酒初心者さんでも飲みやすいものが多い印象です。

おり酒

「おり」とは、もろみを搾ったあとに残る白い沈殿物のことで、その滓(かす)を取り除かずに瓶詰めしたのが「おり酒」です。

おりには、もろみや酵母も入っているため、濃厚で米の旨味がとろりと広がるのが特徴です。口当たりが良く、濃醇甘口タイプが多く飲みやすいだけでなく、ビタミン類も豊富です。

うすにごり、ささにごり

基本的には「おり酒」と同様、滓を取り除かずにそのまま瓶詰めしたお酒ですが、おり酒と比べてにごりが薄いのが特徴です。

にごりが少ないため、繊細な旨味やスッキリとした味わいを楽しむことができます。

「ささにごり」は細濁りとも呼ばれ、にごり酒の中でも濁りが少なく、クセが少ないです。一方「うすにごり」は、ささにごりと似ていますが、より透明度が高く、角のない柔らかい口当たりになっています。

活性にごり

「活性にごり」とは、火入れせずに酵母が活動できる状態で瓶詰めしたお酒です。酵母が活発に活動しているため、炭酸ガスを含み発砲しています。

「和風シャンパン」とも呼ばれ、華やかさを持ち、お祝い事やパーティーにもピッタリなお酒です。

まとめ

日本酒の種類と特徴について説明しました。火入れや仕込み方法、絞りなど多くの種類があります。その日の気分や食べる料理に合わせて、いろんな種類が楽しめますね。

あくまで一般的な特徴を紹介しています。当然、同じ種類でも酒蔵によって全然味は異なります。お好みのお酒をさがしてみてください!